基礎からの相続税その2

~いくら?いつまでに?相続税を支払わなければならないの?~

このコラムでは、相続税について全3回に分けてご紹介しています。

税金や法律の知識が全くない方でもご理解いただき、相続を受ける場合に、その税負担が少しでも軽くなるよう、わかりやすく解説したいと思います。

前回までのコラムはこちら:

第1回「遺産がいくらだったら、相続税は発生するの?」 →https://m-staff.com/souzoku/news/detail/post-5426/

今回は、 第2回として「いくら?いつまでに?相続税を支払わなければならないの?」についてお話しします。

いくら?いつまでに?相続税を支払わなければならないの?

(1)相続税の算出方法

遺産分割は法定相続分どおりにしなければいけないという取り決めはなく、どのような遺産分割を行うかは、相続人全員の合意の下、自由に決めることができます。

相続税の計算は、遺産分割の結果で相続税が変動しないよう、次の3ステップで算出します。

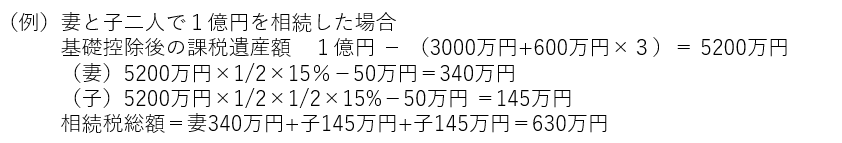

1⃣相続税の課税価格を、法定相続人が法定相続分で相続したと仮定して、相続税の総額を算出

↓

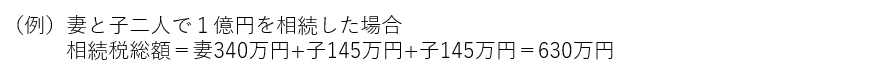

2⃣相続税の総額を、各人の課税価格のあん分割合に応じてあん分し、各人の算出相続税額を算出

↓

3⃣各人の算出相続税額に、税額加算・控除項目を加減算し、各人の納付税額を決定

1⃣相続税の総額を算出

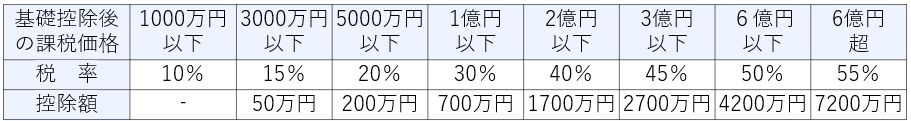

相続税の課税価格の合計から基礎控除を引いた「課税遺産額」を、法定相続人が法定相続分で相続したと仮定した各人の金額に、相続税の税率を掛け、控除額を引いて、計算した額を合計し、総額を算出します。

(相続税率)

2⃣各人の算出相続税額を算出

相続税の総額を、「課税価格の合計に占める各人の課税価格の割合」に応じてあん分し、各人の算出相続税額を算出します。

3⃣各人の納付税額を決定

各人の算出相続税額に、税額加算・控除項目を加減算し、各人の納付税額を決定します。

◆加算項目

「配偶者および一親等の血族」以外の相続人等は、算出相続税額の2割が加算されます。

◆主な控除項目

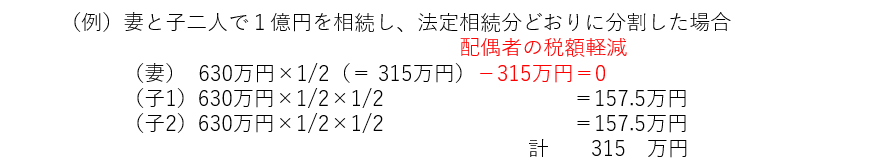

①配偶者の税額軽減(※遺産分割の確定と相続税の申告 が必要)

配偶者は、取得した課税価格のうち、配偶者の法定相続分(1億6,000万円以下の場合は1億6,000万円)までの課税価格に係る相続税額が、算出相続税額から軽減されます。

②未成年者控除

法定相続人が未成年の場合、次の算式で計算した金額を、算出相続税額から控除します。

(18歳-相続開始時の年齢(1年未満切捨))×10万円

③障害者控除

法定相続人が障害者の場合、次の算式で計算した金額を、算出相続税額から控除します。

(85歳-相続開始時の年齢(1年未満切捨))×10万円(特別障害者の場合は20万円)

※特別障害者とは、障害者手帳1級・2級など、一定の要件を満たす者をいいます。

【参考】その他の控除項目

④暦年課税分の贈与税額控除(相続開始前7年以内の生前贈与を加算された人)

⑤相続時精算課税分の贈与税額控除(相続時精算課税制度により贈与を受けた人)

⑥相次相続控除(10年以内に被相続人が相続して相続税を負担していた場合)

⑦外国税額控除(国外財産を取得した人が海外の相続税を課されている場合)

(2)手続きの期限

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。たとえば被相続人が1月15日に亡くなった場合は、11月15日が申告・納付の期限となります。もしその日が土・日・祝日であれば、次の平日が申告・納付期限となります。

遺産分割が成立しない場合も、法定相続分等で財産を取得したものとして、相続税を計算し、申告期限までに申告・納税を行わなければなりません。

遺産分割が成立した後、その分割に基づき再度申告する流れになります。

(3)留意点

次の特例は申告をしなければ適用が受けらないので、注意が必要です。

・配偶者の税額軽減制度

・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例(※別途説明)