会計セミナー実施レポート(前編)

axis talk コラム動画版はじめました! 是非youtubeをご覧ください。

introduction

2024年12月にセミナーを4つ開催しました。会計を使いこなすセミナー、補助金セミナー、創業された方向けの創業セミナーに、人を採用する際のコツや初めての雇用で必要な手続きについてお伝えした労務セミナー。今回はその中でも、1つ目に開催した「会計を使いこなすセミナー」についての内容をダイジェスト版でお伝えしようと思います。

まずはじめにセミナーの冒頭であるエピソードをお話しました。私が前職で公認会計士の採用を担当していた頃の話です。当時採用の一環で、私自身も雑誌に出るという機会があり、その際にプロのカメラマンが写真を撮ってくれました。その時の雑談の中で「いい写真をどうやって撮るのか」についてカメラマンに質問したところ「簡単だよ。枠から余計なものを外して、そしてシャッターをたくさん押して数を撮りなさい。そしたらいい写 真が撮れるから」という風に教えてくれて、「それでいいのか!」とカメラマンの回答は意外なものでした。

いい写真を撮るには、機材を揃えたり、プロならではの技術が必要だと思っていましたが、そこまでできなくても、「こうやってしたらいい写真て撮れるんだよ」と教えてくれたことに感動したんですよね。当時のエピソードと同じく、会計も本当は色々あるけれども「これだけ分かっておけばある程度会計が分かったって言えるんだよ」というのをお伝えしたいと思っていますし、本セミナーを聞いてもらうことで、「私、会計分かるよ」「簡単だよ」と言ってもらえるような、そんなセミナーを目指しています。

ひとつの判断材料になる!会計の使い道

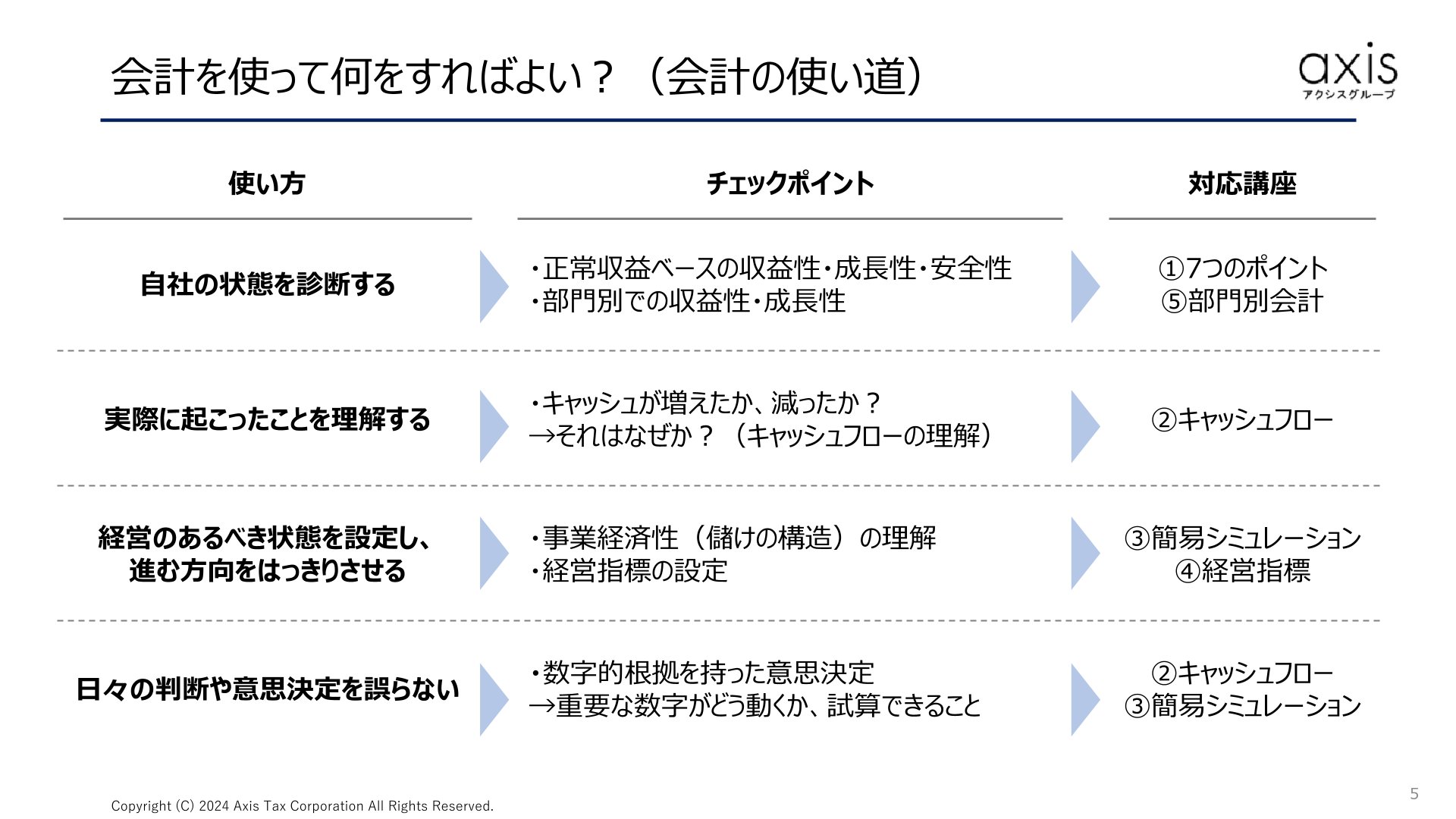

さて、中身については、まず「会計を使って何をすればいいの?」という会計の使い道についてお話しました。

こういったようなことに会計が使えたらいいですよねとお話させていただきました。1つ目の「自社の状態を診断する」というのは、要は「うちいけるん?」ということですね。私はもちろん、一般的にも言われていることとして、収益性、成長性、安全性という視点があり、ちゃんと儲かってるのか、あるいはちゃんと成長しているのか、そして財務の安全性はどうなのか、潰れにくい状態になっているのかというような観点で見ていきます。

私も決算書を見る時に、やはりそういう観点で見ています。その点についてセミナーでは深く掘り下げて説明をしました。まずは全体像として、収益性、成長性、安全性を実際の決算書の数字だけではなく、正常収益、つまりこの期だけのことや役員報酬をあえて取って赤字になっていること、他にも節税保険を使っているから、保険料がかかっているから、経費がこれだけかかっているなどそういう突発的な事情やあえてやっているような事情

というのを除き、本来のこの事業の”稼ぐ力”で置き直した時に、またそれらの収益性がどういう風に見えるのかといった見方もします。複数の事業をやっている場合には、部門ごとにそれらの収益性や成長性が見れたらいいですね、ということも話しました。安全性に関しては会社が1つであればBS(貸借対照表)も1つなので、部門別で安全性を見るというのはなかなか難しいですが、部門別で収益性や成長性を見るということもできたらいいのではないかということですね。

2つ目の「実際に起こったことを理解する」というのは、やはり何はなくともキャッシュなので、お金が増えたのか減ったのか、なぜそうなったのかということが理解できるようになったらいいですねというお話をさせていただきました。

3つ目の「経営のあるべき状態を設定し進む方向をはっきりさせる」というのは、結局はその会社の戦略ということになりますが、事業の経済性というのを理解した方がいいなと思っているんですよね。要は、それは儲けの構造ということになりますが、規模を拡大した方が儲かるビジネスなのか、あるいは規模を拡大すると逆に儲からなくなってしまうリスクがあるビジネスなのか、取り扱い商品・サービスを増やす方が儲かりやすくなるのか、地域的にそのエリアを狭めた方が儲かるのか、エリアを広げた方が儲かるのか、例えばそういったようなことだったり、あるいはそういったようなものが関係なく、経営者のセンスであったり、作る料理の美味しさであったり、カリスマ性であったり、あるいは時流に乗っているとかですね。なので、基本的な儲けの構造を理解した上で、どういう指標を設定するのかというのが決まってくると思います。すると重要視する経営指標が定まってくるので、それを理解した上で指標を設定し、経営の参考にするということが、会計の使い道その3としてあるのではないかと思っています。

そして、4つ目の「日々の判断や意思決定を誤らない」ということについて、要は感覚や直感的に判断すべきことはいっぱいあるとは思いますが、やはり数字も分かった上で判断できた方がいいですよね。ということで、数字的根拠を持った意思決定ができるようになるためにはExcelで何か計算するとか、緻密に細かく計算するとかではなく、重要な数字がどういう風に動くのかということを手書きでいいので、簡単に試算できることが必要だと思うんですよね。これが、熟練の慣れた経営者になると日々やっているので身についているのですが、会計に苦手意識があったり、あるいは経営者になりたてといった方や事業を小規模に始めた後継者の方にとっては、「やっぱり会計が分からない」となってしまうと思います。そうなると数字的な思考が止まってしまうんですよね。この講座のコンセプトもそうですが「会計って意外にシンプルだよ」と。「ここだけ分かっとけばいいですよ」と。会計は色々な科目があり、「前払い費用が…」とか「~の繰り延べ資産が…」といった用語も出てくるので、「それが分かっていないと、自分は理解していない」みたいに思って苦手意識となり、数字がどう変わるのかの試算等もアレルギーになってしまいがちですが、そうではなく会計は意外にシンプルで、「こういう風にすれば簡単に手書きでざっくりとシミュレーションできるんですよ」と。頭の中でも手書きでもいいから試算するということに慣れる、ということを中心に会計の使い道という話をしました。

会計セミナー実施レポート(後編)

「axis news」3月号では、会計セミナー実施レポート後編として、「うちの会社大丈夫?決算書7つのポイント」についてご紹介します。ぜひ来月もご覧ください。