出生後休業支援給付金

「出生後休業支援給付金」とは?

出生後休業支援給付金は、育児休業給付に上乗せ支給をすることで、育児休業中の経済支援をする制度です。2025 年4 月から施行されたこの制度は、育児休業を取得した従業員に対して、休業中の生活を支えるもので、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14 日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28 日間支給します。

①出生後休業支援給付金の支給要件について

被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます)が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

1. 被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14 日以上取得したこと。

2. 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8 週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、または子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

対象期間

• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

②配偶者の育児休業を要件としない場合

なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6 のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

- 配偶者がいない

※配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。

- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

- 配偶者が無業者

- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

- 配偶者が産後休業中

- 1 ~ 6 以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

※配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

③出生後休業支援給付金の支給額について

出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始前の賃金を基に計算されます。

支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13%

※1:同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割った額。

※2:支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。

たとえば

月給30万円の従業員が4週間(28日間)休業した場合は、下記のように計算します。

賃金日額=300,000円×6か月÷180日=10,000円 支給額=10,000円×28日×13%=36,400円

育児休業給付金は休業前賃金の最大67%が支給されるため、出生後休業支援給付金の13%を上乗せすると、最大80%が支給される仕組みになっています。ただし、休業期間中に一定の収入がある場合は、その分が控除される可能性があります。

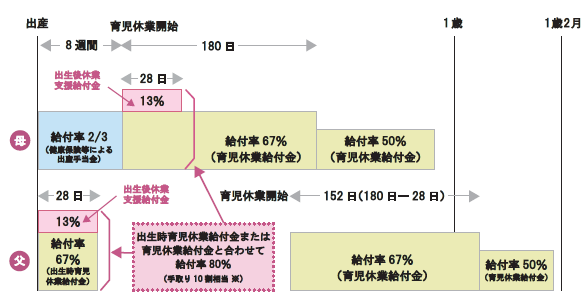

出生後休業支援給付金の支給額イメージ

※パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合のイメージを記載しています。

※育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は、雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10 割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額(2025 年4 月1 日時点:15,690 円(毎年8月1 日に改定))があることにご留意ください。

④出生後休業支援給付金の支給申請手続について

出生後休業支援給付金は、現行の育児休業給付金に上乗せして支給される給付金のため、支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。

お問い合わせ

詳細は、以下の厚生労働省H P(育児休業等給付について~出生後休業支援給付金~)よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html